結核とはどんな病気か?

結核の病原菌と感染経路

結核(けっかく)は、「結核菌」という細菌によって引き起こされる感染症です。

この結核菌は全身のさまざまな臓器に感染・繁殖し、組織を破壊して臓器の機能を奪います。

もっとも多く見られるのは肺に感染する肺結核のため、「結核=肺の病気」というイメージが一般的に広まっています。実際、日本国内でも報告される結核患者の多くが肺結核と診断されています。

結核菌は非常に小さく、感染者の咳やくしゃみに含まれる飛沫を介して空気中に拡散します。この空気中の菌を吸い込むことで、人から人へと感染する「空気感染」が起こります。

インフルエンザなどの「飛沫感染」と比べても、空気感染はより広範囲に拡がりやすいため、十分な注意が必要です。

「感染=発病」ではない

ただし、結核菌に感染したからといって、すぐに発病するわけではありません。

健康な人であれば、多くの場合、体内に侵入した菌は免疫力によって抑え込まれ、発症には至りません。このような状態を「潜伏感染」と呼びます。

しかし、体力や免疫力が低下したときには、潜伏していた菌が再び活動を始め、結核を発症することがあります。

特に、高齢者・持病を抱える人・過去に感染歴のある人は、再発のリスクが高まるため、注意が必要です。

なぜ「亡国病」と恐れられたのか?

結核は、かつて日本で「国民病」や「亡国病」とまで呼ばれ、社会全体が恐怖に包まれた感染症でした。

その理由のひとつは、明治から昭和初期にかけて、死亡原因の第1位が長年「結核」だったことです。特に若い世代の命を多く奪い、国の将来を担うはずの労働力・知識層・芸術家たちが次々と命を落としていきました。

さらに問題だったのが、当時の結核には決定的な治療法が存在しなかったことです。抗生物質の登場前は、長期間の療養や隔離しか手段がなく、感染しても回復の見込みが薄く、「不治の病」と考えられていました。

また、結核は空気感染する上に、発症までの潜伏性があるため、誰が感染しているのか分からず、人々の間に不安と偏見が広がりました。感染者やその家族が差別を受けることも少なくありませんでした。

こうした背景から、結核は単なる病気を超え、日本社会そのものを脅かす存在=「亡国病」とまで呼ばれるようになったのです。

結核で死に至るのはなぜ?

結核は、結核菌が体内で繁殖し、感染した組織を破壊していく病気です。

感染部位によって症状や死因は異なりますが、いずれも臓器の機能が失われることが、直接的な死因となります。

結核の8〜9割を占める「肺結核」の場合、肺の組織が破壊されて呼吸ができなくなる(呼吸不全)、あるいは血管が破れて大量出血する(喀血による失血死)ことによって死亡します。

サナトリウムとは?結核療養所と昔の治療法

結核療養所(サナトリウム)は、明治20年代にドイツ人医師E・v・ベルツによって日本に導入されました。

当時は治療薬がなく、空気のきれいな場所で安静に過ごし、十分な栄養を取って自然治癒を目指す「サナトリウム療法」が主流でした。

感染を防ぐ目的もあり、施設は都市から離れた自然環境に建てられることが多く、学校や農場などを備えた長期滞在型の場所もありました。薬がなかった時代、暮らしそのものが治療だったのです。

なぜ清瀬市に結核療養所が集まったのか?

昭和初期、結核療養所は私立が中心で入院料が高く、富裕層しか利用できませんでした。都内唯一の公立施設だった東京市療養所では患者の受け入れが間に合わず、新たな療養地の確保が急務となっていました。

そこで注目されたのが、都心から25km圏内にありながら自然豊かな清瀬村(現在の清瀬市)です。

気候や地理的条件が結核療養に適していたことから、1931年に清瀬病院が開設されたのを皮切りに、多くの療養所が次々と開設されました。こうして清瀬は「結核のまち」として全国に知られるようになったのです。

清瀬市の結核病院の歴史と現在

昭和期に開設された主な結核療養所

1931年(昭和6年)に清瀬病院が開設されて以降、清瀬には結核療養所が次々と建てられました。公立・私立を問わず多くの医療機関が集まり、清瀬は本格的に「結核療養の地」として発展していきます。

私が調べた限りでは、昭和期に以下の10施設が開設されたようです。小規模な療養所を含めれば、さらに多くの施設が存在していたと考えられます。

1931年(昭和6年):清瀬病院

1935年(昭和10年):ベトレヘムの園病院

1939年(昭和14年):傷病軍人東京療養所

1939年(昭和14年):清瀬療養園

1939年(昭和14年):上宮教会清瀬療園

1940年(昭和15年):信愛病院

1943年(昭和18年):清瀬保養園

1948年(昭和23年):清瀬小児結核保養所

1952年(昭和27年):織本病院

1958年(昭和33年):結核研究所付属療養所

▼清瀬市の歴史を時系列で紹介▼

現在の病院名と役割

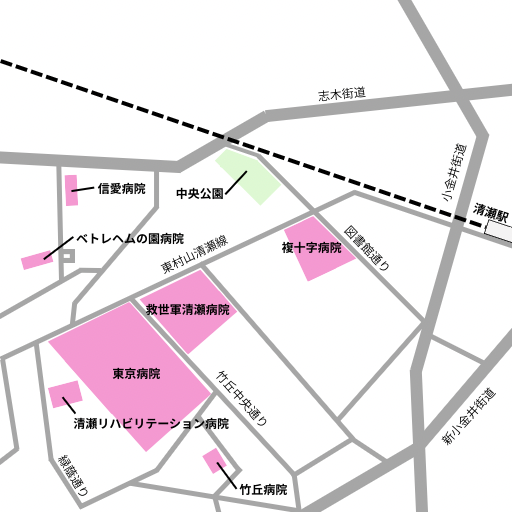

かつての結核療養所は、現在も清瀬市内で病院として受け継がれています。

その多くは慢性期医療やリハビリに特化しており、結核療養の歴史が色濃く反映されています。なかには、東京病院や複十字病院のように、急性期と慢性期の両方に対応する施設もあります。

こうした医療体制は、高齢化が進む現代においても地域医療を支える重要な存在です。

| 旧名称 | 現在の名所 | 病院の性格* |

|---|---|---|

| 清瀬病院 傷病軍人東京療養所 | 国立病院機構 東京病院 | 急性期・慢性期 ともに対応型病院 |

| 織本病院 | きよせ旭が丘記念病院 | 急性期・慢性期 ともに対応型病院 |

| 結核研究所付属療養所 | 複十字病院 | 急性期・慢性期 ともに対応型病院 |

| 清瀬小児結核保養所 | 小児総合医療センター | 急性期型病院 |

| 清瀬療養園 | 救世軍清瀬病院 | 慢性期型病院 |

| 上宮教会清瀬療園 | 清瀬リハビリテーション病院 | 慢性期型病院 |

| ベトレヘムの園病院 | ベトレヘムの園病院 | 慢性期型病院 |

| 信愛病院 | 信愛病院 | 慢性期型病院 |

| 清瀬保養園 | 竹丘病院 | 慢性期型病院 |

結核療養地の名残(都内随一の病床数)

かつて結核療養所が集中していた清瀬市は、現在も病院の密集地として知られています。

結核療養所として開設された施設の多くが「慢性期型病院」として現存しており、その影響で人口あたりの病床数は都内3位です。結核病床に限定すれば、令和5年4月1日現在、都内269床のうち8割にあたる208床を清瀬市が占めています。

これは、結核療養地としての歴史が今もなお医療体制に色濃く残っていることを物語っています。

結核に倒れた文化人・著名人たち

結核は、長く日本社会に深刻な影響を与えた感染症でした。

医療が発達していなかった時代、多くの人々が若くして命を落とし、その中には日本文化に多大な影響を与えた人物も含まれていました。

- 樋口一葉(1872–1896)

小説家。代表作『たけくらべ』『にごりえ』など。紙幣(五千円札)の肖像にも使用。 - 正岡子規(1867–1902)

俳人・歌人。近代短歌・俳句の祖。『病床六尺』『仰臥漫録』など闘病記も有名。 - 石川啄木(1886–1912)

詩人・歌人。『働けど働けど我が暮らし楽にならざり』の短歌で知られる。 - 瀧廉太郎(1879–1903)

作曲家。『荒城の月』『花』など日本歌曲の礎を築いた。音楽教科書にも掲載。 - 堀辰雄(1904–1953)

小説家。『風立ちぬ』は自身の結核体験に基づいた作品で、宮崎駿映画のモチーフにも。 - 与謝野礼厳(1899–1915)

与謝野晶子・鉄幹の長男。16歳で結核死。天才児として期待されていた。

現在の結核:結核は過去の病ではない?

結核というと、昔の病気という印象を持つ人も多いかもしれません。

たしかに現在では、BCGワクチンや抗生物質の普及によって、昭和初期に比べて発症率・重症化率・死亡率は大幅に減少しています。

それでもなお、日本では毎年1万人以上が発病し、約1,500人が命を落としているのが実情です。

特に高齢者は、若い頃に感染した結核菌が長く潜伏し、加齢や病気で免疫力が低下したときに再発するケースが多く、結核による死亡者の約9割が65歳以上の高齢者といわれています。