円通寺について

基本情報

| 名称 | 円通寺(えんつうじ) |

|---|---|

| 山号 | 清水山(せいすいざん) |

| 宗派 | 真言宗豊山派 |

| 本尊 | 聖観世音菩薩立像 |

| 創建 | 1340年(暦応3年) |

| 所在地 | 〒204-0001 東京都清瀬市下宿2丁目521 |

| 駐車場 | 無料駐車場あり ※墓地利用者用 |

円通寺(えんつうじ)は、東京都清瀬市下宿に位置する、真言宗豊山派の寺院です。

南北朝時代の武将・新田義貞の弟である新田義助によって、1340年(暦応3年)に創建されたと伝えられています。清瀬市最古の寺院であり、その歴史的価値から「清瀬10景」にも選ばれています。

境内には、聖観世音菩薩立像(通称:駒止観音)が本尊として安置されており、この像とその前立像は、いずれも清瀬市指定有形文化財です。また、1844年(天保15年)に再建された長屋門も、市の有形文化財に指定されています。

アクセス

〒204-0001

東京都清瀬市下宿2丁目521

伝統行事『ふせぎ』

ふせぎ行事は、東京都の無形民俗文化財指定された、清瀬市下宿地域の伝統行事です。

毎年5月、地域住民が円通寺の長屋門前に集まり、わらで大きい蛇と小さい蛇を作ります。

完成した大蛇は旧村境の三又路に立つ2本の木に、小さな蛇は旧村境14箇所に取り付け、疫病や悪魔が村内に侵入しないよう祈願します。

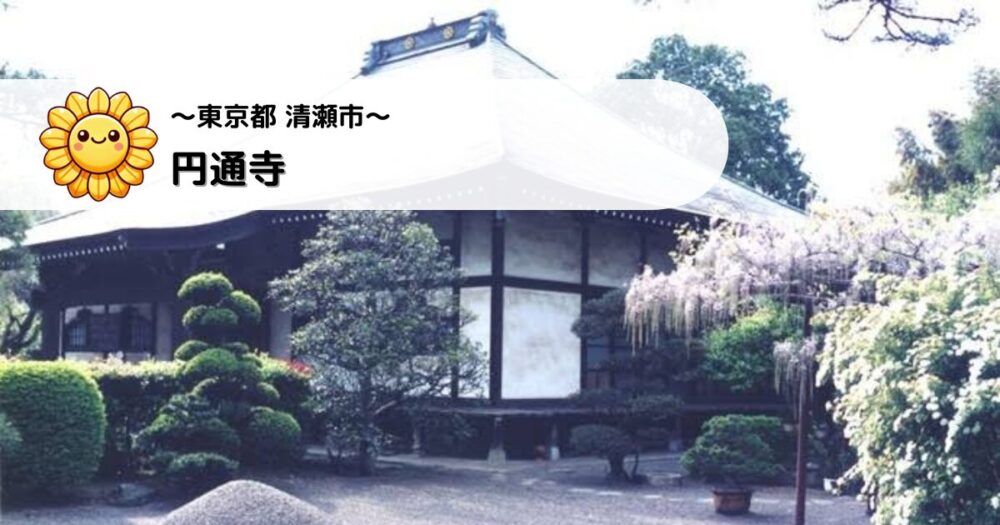

円通寺の景観

知っておきたい円通寺の豆知識

観世音菩薩とは

観世音菩薩(かんぜおんぼはつ)は、大乗仏教における代表的な菩薩の一つで、観音菩薩・観自在菩薩・救世菩薩など、多数の別名があります。

「南無観世音菩薩」と観音の名を呼んで助けを求めれば、いかなる者がどこにいても、三十三の姿に身を変えて救済に駆けつけてくれる、慈悲深い菩薩として、多くの人々から信仰されています。

清瀬市の円通寺でも、本尊として観世音菩薩が祀られており、多くの方が参拝に訪れています。

本尊と前立像の違い

寺院には「本尊(ほんぞん)」と呼ばれる最も重要な仏像が祀られています。本尊はそのお寺の信仰の中心となる存在で、多くの場合、ご本堂の中央に安置されています。

一方、「前立像(まえだちぞう)」とは、本尊の手前や近くに置かれる仏像のことです。前立像は本尊を直接拝むことができないときや、特別な行事の際に拝観できるよう、本尊の代わりとなる役割を果たします。

清瀬市の円通寺でも、本尊である観世音菩薩の前に前立像が安置されています。

真言宗豊山派の信仰

円通寺は、真言宗豊山派(しんごんしゅう ぶざんは)に属する寺院です。

真言宗は、平安時代の空海(弘法大師)によって日本に伝えられた密教(秘密仏教)の一つで、修行者が現世の肉体のまま仏になる「即身成仏(そくしんじょうぶつ)」を重要な教えとしています。

真言宗は時代とともにいくつかの宗派に分かれ、豊山派は奈良県の長谷寺(はせでら)を総本山としています。

豊山派では、即身成仏の実践や自己の内面を見つめる修行を大切にしつつ、地域社会とのつながりや仏教文化の継承にも力を入れているのが特徴です。

寺院にある建物の名称と役割

日本の寺院には、本堂や山門、鐘楼など、さまざまな建物が建ち並んでいます。それぞれの建物には意味や役割があり、仏教の教えや寺院の歴史と深く関わっています。

ここでは、一般的な寺院で見られる主要な建物とその役割について紹介します。

- 本堂

本尊(仏像)を安置し、読経や法要が行われる寺の中心的な建物。 - 山門

寺の正門にあたる建物。参拝者が最初にくぐる、寺の入口。 - 長屋門

左右に家臣や使用人が住む長屋が設けられた門。長屋部分は物置として使われることも。 - 鐘楼

鐘(梵鐘)を吊るす建物。時報や除夜の鐘などで撞かれる - 庫裡

僧侶の生活空間・台所・事務所などを兼ねる建物。 - 客殿

来客を接待したり、法要や儀式、会議などを行う建物

- けやき通りと郷土博物館

歴史・自然・芸術が織りなす通り - 東京病院の桜の園と社会事業大学付近

桜とともに刻まれた、結核療養の記憶