東京やその周辺では、地名や駅名、学校名、企業名など、さまざまな場面で「武蔵野」という言葉を目にします。

日常生活の中で何度も耳にするこの名は、単なる地名を超えて、歴史や文化、そして豊かな自然を象徴する言葉として親しまれてきました。

では、そもそも「武蔵野」とはどのような場所で、どんな背景を持っているのでしょうか。

武蔵野の地理的範囲

実は「武蔵野」という言葉には、大きく分けて2つの捉え方があります。

ひとつは、かつての武蔵国全域を指す広義の武蔵野(歴史的・文化的な広がり)、もうひとつは多摩川と荒川に挟まれた台地を指す狭義の武蔵野(地形としての範囲)です。以下では、この2つの意味を順に見ていきます。

武蔵野=武蔵国

武蔵国は、飛鳥時代(7世紀後半)に施行された律令制によって誕生した日本の地方行政区分で、別名「武州」といいます。

律令制は、「律」というきまり(今でいう刑法)と、「令」というきまり(今でいう行政のルール)をもとに、国全体を天皇がまとめて治める制度です。

この制度によって全国をいくつかの「国」に分け、それぞれに役所(国府)を置きました。武蔵国もこのときに設立された国のひとつです。

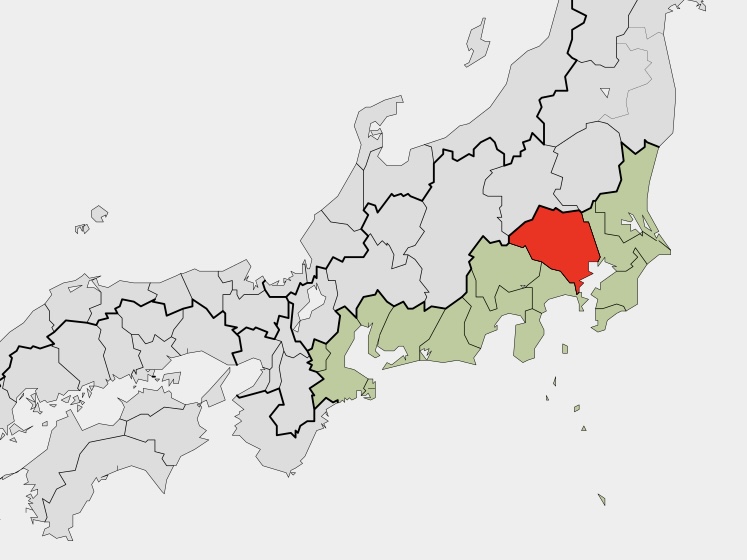

武蔵国の範囲は、現在でいうと以下の地域に相当します。

- 東京都:島嶼部を除く全域

- 埼玉県:全域

- 神奈川県:川崎市全域と横浜市の大部分

7世紀後半に設立された武蔵国は、1871年の廃藩置県により複数の県に分割されました。その後、県の統合や再編を経て、現在の東京都・埼玉県・神奈川県の一部となりました。

武蔵野=武蔵野台地

武蔵野台地は、荒川・多摩川・入間川に挟まれた、面積およそ700km²の洪積台地です。

多摩川が関東山地から運んだ土砂の堆積によって形成されました。地層は関東ローム層と呼ばれる火山灰や砂礫からなり、水はけの良い土地が広がっています。

現在の行政区分では、東京都の多摩地域を中心に、23区西部から埼玉県新座市にかけて広がっており、武蔵野市・三鷹市・小平市・清瀬市などが台地上に位置しています。

武蔵野という名称の由来

「武蔵野」という名称は、かつての行政区分である「武蔵国」の広大な「野原」を指したことに由来します。

「武蔵国」という国名の語源は諸説あり、確定していません。主な説としては次のようなものがあります。

- 総国(ふさのくに)の一部が総上(ふさがみ)と総下(ふはしも)に分かれて、後に相模と武蔵になった

- 佐斯国(さしのくに)が佐斯上(さしがみ)と下佐斯(しもざし)に分かれて、後に相模と武蔵になった

- 身狭国(むさのくに)が身狭上(むさがみ)と身狭下(むさしも)に分かれて、後に相模と武蔵となった

武蔵野の自然

武蔵野(武蔵野台地)の自然は、関東ローム層と湧水により形成された、中小河川や雑木林が特徴です。

湧水を水源とする河川

日本にある河川の多くは、雨や雪解け水による地表流を水源としています。

しかし武蔵野台地では、関東ローム層という火山灰質の土壌が雨水をすぐに地下へ浸透させるため、地表流が形成されにくく、湧水を水源とする河川が多いのが特徴です。

台地を流れる代表的な河川には、神田川・善福寺川・石神井川・柳瀬川・黒目川などがあり、荒川や多摩川といった大河に合流していきます。清瀬市周辺では、柳瀬川・空堀川が市内を横断し、台地の湧水や雨水を集めて流れています。

また、武蔵野を語る上で欠かせないのが三大湧水源です。これらの湧水池は今も豊かな水をたたえ、武蔵野の水環境や自然景観を象徴する存在となっています。

- 井の頭池(神田川源流)

- 善福寺池(善福寺川源流)

- 石神井池(石神井川源流)

雑木林と四季の景観

武蔵野の特徴的な景観のひとつが、コナラやクヌギを主体とする雑木林です。

これらの木は、一度伐採しても切株から新しい芽を出す性質があり、火持ちも良いため、薪や炭の材料として重宝されました。こうした雑木林は人々の生活と深く結びつき、「里山林」として利用されてきました。

また、コナラやクヌギをはじめとする落葉広葉樹は、 「芽吹き→茂り→紅葉→落葉」 のサイクルにより、春の新緑・夏の深緑・秋の紅葉・冬の落葉といった四季の移ろいが鮮明に現れます。

現在では都市化の影響で雑木林は減少しましたが、清瀬市や小平市などにはまとまった林が残され、緑地保全地域や公園として維持されています。

武蔵野の観光・散策スポット

自然を感じられる公園・緑地

武蔵野の魅力を最も身近に体感できるのが、公園や緑地です。

井の頭恩賜公園(武蔵野市・三鷹市)は神田川の源流・井の頭池を中心に広がり、桜や紅葉の名所として多くの人に親しまれています。

石神井公園(練馬区)は石神井池と三宝寺池を囲む自然豊かな公園で、武蔵野三大湧水源のひとつ。

善福寺公園(杉並区)も湧水池を中心に野鳥観察が楽しめる緑地です。

また、清瀬市の金山緑地公園は柳瀬川沿いに広がり、アユが泳ぐ清流や雑木林の散策路が残されています。

さらに国分寺崖線(国分寺市〜世田谷区)には湧水が点在し、野川や「ハケの道」などの散策コースが整備されています。

歴史的建造物・史跡

古代から続く歴史を感じられるスポットも数多く残されています。

奈良時代に建立された武蔵国分寺跡(国分寺市)は国指定史跡で、広大な境内の跡地が公園として整備されています。

田無神社(西東京市)は「武蔵野総鎮守」とも呼ばれ、古くから地域の信仰を集めてきました。

また、江戸時代に開削された野火止用水の跡も各地に残り、農業とともに発展した武蔵野の歴史を今に伝えています。

文化・芸術スポット

文化や芸術を通じて武蔵野を楽しめる場所もあります。

三鷹の森ジブリ美術館(三鷹市)は井の頭公園内にあり、国内外から多くの来館者が訪れる人気スポットです。

多摩六都科学館(西東京市)は体験型展示や世界最大級のプラネタリウムを備え、子どもから大人まで楽しめます。

また、明治期に『武蔵野』を著した国木田独歩ゆかりの碑や、横山大観らが描いた武蔵野の風景に触れられる美術館など、文学・美術の分野からも武蔵野を味わうことができます。

武蔵野に関するよくある質問

武蔵野市や武蔵野台地との違い

- Q「武蔵野市」と「武蔵野」はどう違う?

- A

「武蔵野市」は東京都の市の一つです。

一方で「武蔵野」という言葉は、より広い地理・歴史的な地域全体を指します。

そのため、武蔵野市=武蔵野ではなく、「武蔵野市は武蔵野地域の一部」と理解すると分かりやすいです。

- Q「武蔵野台地」と「武蔵野」は同じ意味ですか?

- A

「武蔵野台地」は多摩川・荒川・入間川に挟まれた地形的な台地を指します。

一方、「武蔵野」は、広義では「旧・武蔵国全域」、狭義では「武蔵野台地(および周辺の自然・文化圏)」を意味します。

つまり「武蔵野台地」は武蔵野の核となる地形的な範囲のことです。

武蔵野の場所

- Q武蔵野はどこにありますか?

- A

「武蔵野」は大きく二つの意味で使われます。

- 広義:

かつての武蔵国全域(現在の東京都・埼玉県・神奈川県の一部) - 狭義:

多摩川と荒川に挟まれた「武蔵野台地」を中心とする地域

現在の行政区分では、東京都の多摩地域や23区西部、埼玉県新座市周辺などが「武蔵野」と呼ばれる範囲に含まれます。

- 広義:

- Q武蔵野は東京都だけを指すのですか?

- A

いいえ、東京都だけを指す言葉ではありません。

広義の「武蔵野」は旧・武蔵国に相当し、東京都全域(島しょ部を除く)に加えて、埼玉県全域、さらに神奈川県の川崎市や横浜市の大部分までを含みます。

ただし、日常会話では「東京都の武蔵野市」や「台地としての武蔵野」を指して使われることが多いため、文脈によって意味が変わります。