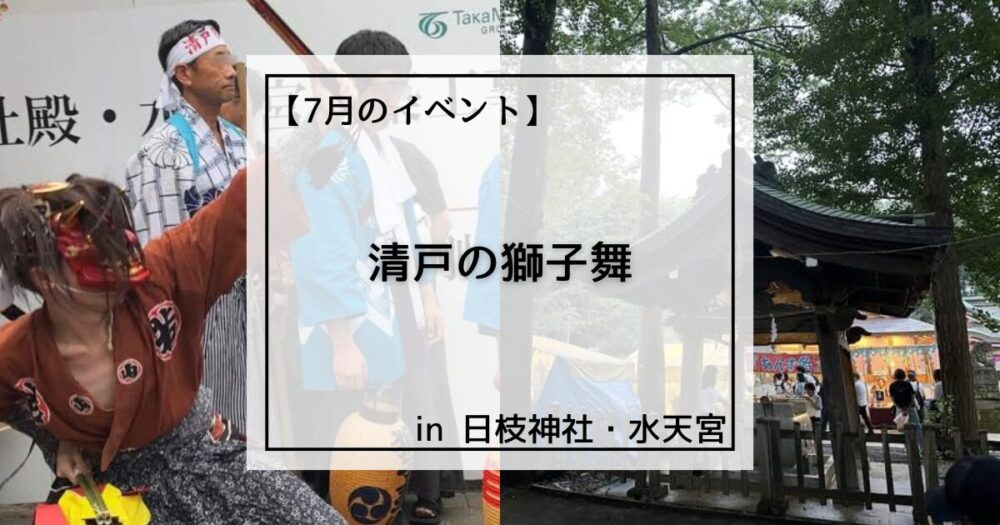

清戸の獅子舞とは?

イベント情報

| イベント名 | 清戸の獅子舞 |

| 開催時期 | 毎年7月 |

| 開催場所 | 日枝神社→全龍寺→水天宮前 |

| 出店 | あり(小規模) |

| 備考 | 清瀬市無形民俗文化財に認定 |

「清戸の獅子舞(きよとのししまい)」は、東京都清瀬市に伝わる伝統的な風流系の獅子舞で、東京都指定無形民俗文化財(昭和52年7月1日指定)にもなっている貴重な民俗芸能です。

風流系の一人立ち三匹獅子舞という形式で、3人の演者がそれぞれ獅子頭をかぶって舞います。

清戸の獅子舞は五穀豊穣や厄除けの意味を持ち、山の神が行列の先頭を舞いながら進み、女獅子・中獅子・大獅子が笛の音に合わせて太鼓を叩きながら練り歩きます。

神社の社殿前では、笛と白扇で口元をかくして唄に合わせて力強い舞が約45分間くり広げられます。

▼日枝神社・水天宮の詳細をチェック▼

アクセス

〒204-0012

東京都清瀬市中清戸2丁目616

清瀬駅からバスまたはタクシーで約7分

清瀬駅から徒歩で約15分

イベントの様子

写真をご提供いただける方は、お問い合せフォームまたはInstagramのDMからお願いします!

2024年7月の「清戸の獅子舞」に訪れた時の写真です。

獅子舞の起源

獅子舞の起源には諸説ありますが、一説では古代インドにおける獅子信仰にまで遡るとされます。

インドではライオンが神聖視され、仏教でも仏像の台座や装飾に獅子が用いられていました。このような宗教的象徴が、中国に伝わる過程で仮面劇や舞踊芸能の中に取り入れられ、やがて「獅子舞」という形に発展していったと考えられています。

日本には、仏教の伝来とともに飛鳥時代に伝わったとされ、伎楽の一演目として「獅子」が登場しています。

その後、奈良時代には舞楽や寺院の法会において獅子舞が盛んに行われるようになり、やがて民間芸能として広まりました。

獅子舞の種類

獅子舞は、日本で最も広く分布している民俗芸能とされ、全国各地に多様な形で伝承されています。

なかでも、その起源や様式の違いから、「伎楽系(ぎがくけい)」と「風流系(ふうりゅうけい)」の2つに大別されることがよくあります。

伎楽系獅子舞は西日本、風流系獅子舞は東日本に多くみられる系統です。

伎楽系獅子舞

伎楽系の獅子舞は、日本における獅子舞文化の起源のひとつとされ、7世紀に仏教とともに中国大陸から伝来した仮面芸能「伎楽(ぎがく)」に由来します。

この系統の獅子舞では、獅子頭と胴幕に二人以上の演者が入り、一体の獅子として舞う「二人立ち」が基本形式です。

風流系獅子舞

風流系の獅子舞は、日本で中世以降に独自に発展した民俗芸能の一形態で、「風流(ふりゅう)」と呼ばれる装飾的で行列的な芸能文化の流れを汲んでいます。

この系統の獅子舞は、演者が一人で獅子頭をかぶり、複数の獅子が隊列を組んで舞う「一人立ち獅子」が基本形式です。清戸の獅子舞もこれに該当します。

▼清瀬市のイベントまとめ▼